■ドメインとは?(ドメインの構造や種類について)

「ドメイン(Domain)」とは、簡単に言えばインターネット上の住所名のようなものです。「example.com」というドメインをお持ちの場合、WebサイトのURLなら「 https://www.example.com 」、メールアドレスなら「 info@example.com 」のように表記します。最近では「www.」を省略して「https://example.com」とするケースが増えています。

TLD(トップレベルドメイン)は以下の3種類に大別できます。

- gTLD(ジェネリック・トップレベルドメイン) ※世界共通

例: .com /.net /.org /

- ccTLD(カントリーコード・トップレベルドメイン) ※国別

例: .jp /.vn/ .us

- New gTLD(新ジェネリック・トップレベルドメイン) ※企業・ブランド・職業・地域等

例: .shop /.media /.tokyo /.nyc /.google /.doctor

ベトナム既進出の日系企業は、「.com.vn」や「.vn」で運用するケースがほとんどです。また、ドメイン名はユニークなもので全く同じ名前で2つ存在できません。原則早い者勝ちのルールで取得します。第3レベルドメインの部分は意味を持った最少文字数で取得すると良いでしょう。ケースバイケースではありますが「会社名-vietnam.com」よりは「会社名.com.vn」の方が良いです。

■IPアドレスやDNSとの関係について

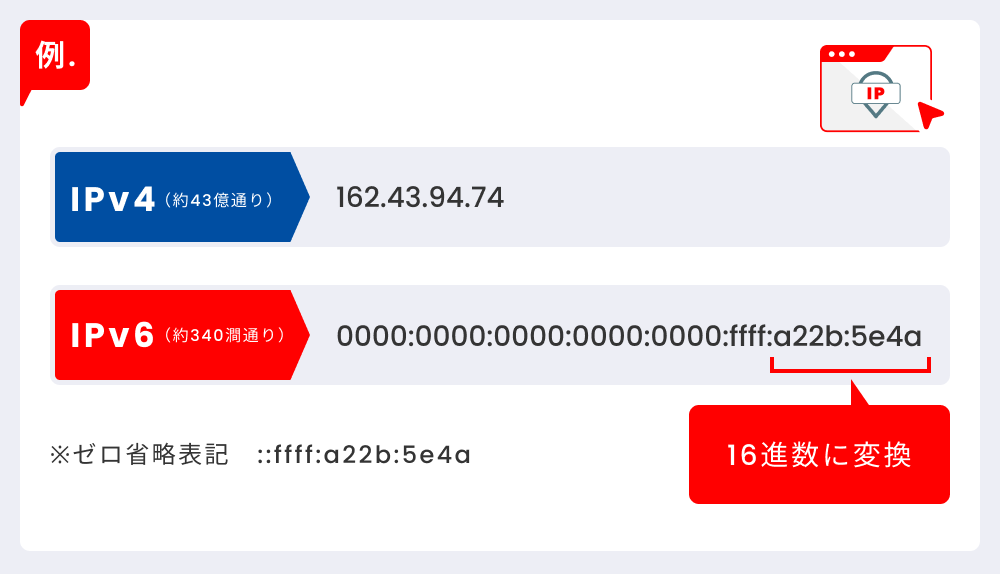

「IP(Internet Protocol)アドレス」とは、簡単に言えばコンピュータが理解できるインターネット上の住所です。「192.168.0.1」のように表記されます。0~9の数字が使え(十進数)、3桁×4フィールドで構成されるので、総組み合わせ数は約43億個あります。この規格を「IPv4(Internet Protocol Version 4)」と呼んでいます。

IPアドレスは、サーバーやスマートフォン、その他機器類(⇒総称「デバイス」)一つ一つに採番することができますが、原則一つのデバイスに一つのIPアドレスしか割り振りできません。そのため、インターネットが普及した近年では43億個では不足して運用ができないため、次世代規格の「IPv6」が普及し始めています。こちらは、0~Fまでの英数字が使え(16進数)、4桁×8フィールドで構成され、「0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:0001」のように表記されます。これにより総組み合わせ数はほぼ無限となりました。

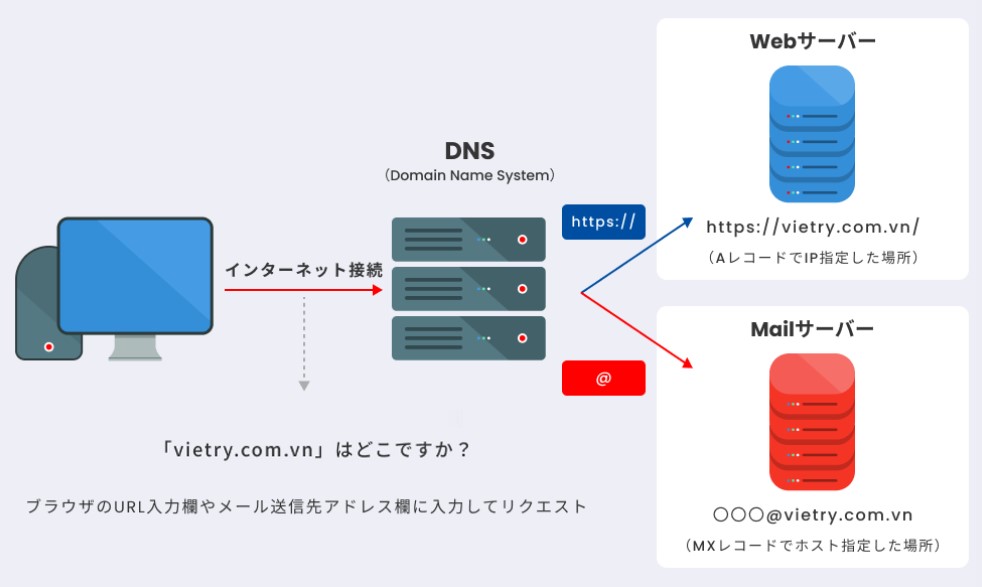

IPv4/ IPv6ともにコンピュータが理解するには便利になりましたが、人間が使うには覚えにくいなどの理由で実用的ではありません。そこで先述した「ドメイン」という規格があるのです。一つのIPに対して一つのドメイン名を付けることができます。

そして、これらドメイン名とIPアドレスを自動的に紐づけしてくれる仕組みが「DNS(Domain Name System)」です。インターネット上にあるインフォメーションセンターのようなものと考えるとよいでしょう。

■ベトナムにおけるドメインの管理方法は?

ドメインの管理と聞いて「業者に依頼するだけでしょ?」と思う方が多いかと思います。確かにほとんどのケースでそれで問題は起こらないかもしれません。しかし、ベトナム進出日系企業が独自ドメインを保有する以上、知っておいた方が良いケースもあります。例えば、前任者がベトナム人スタッフに依頼して取得していた場合で、後任の方が新たに着任した時にそのベトナム人スタッフが退職していて引継ぎ内容にもなかったような場合です。ドメインは知的財産とも言えますので、思わぬトラブルに遭わないように管理していきたいところです。

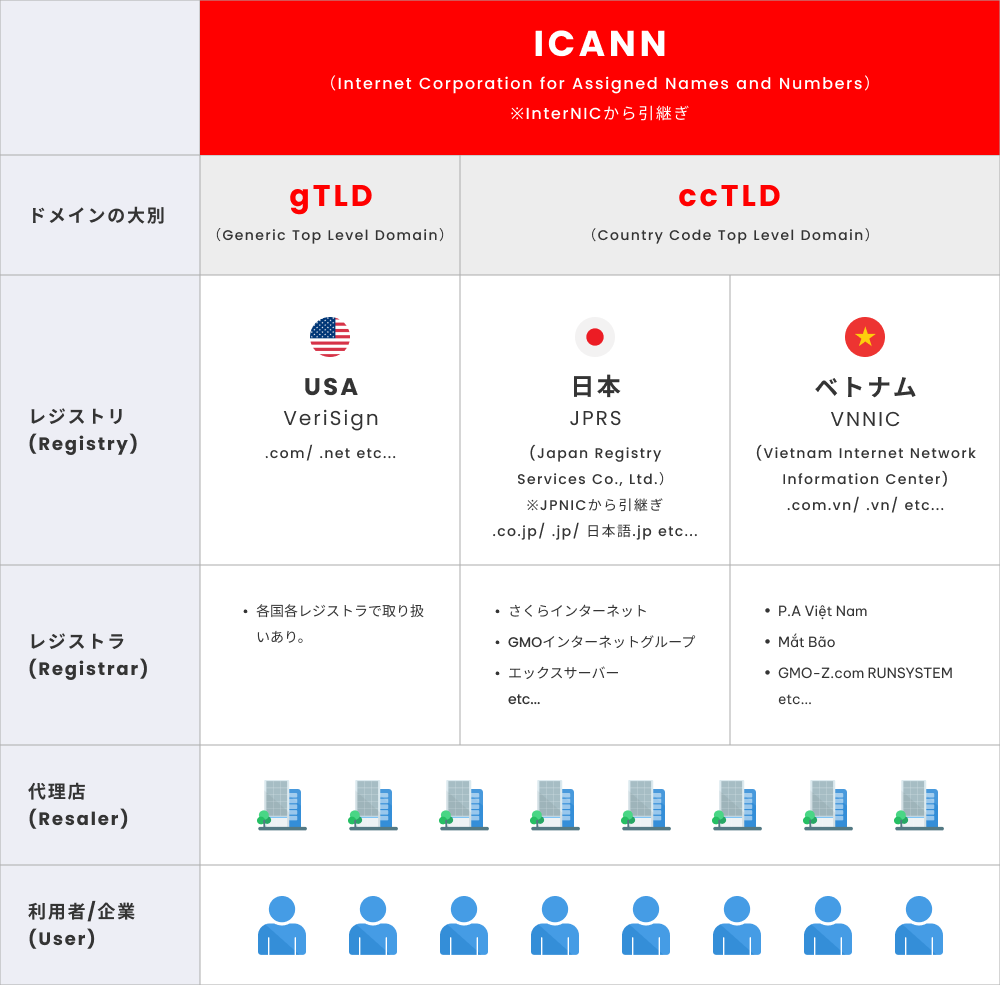

ドメインの新規取得や管理を依頼する業者は、「レジストラ(Registrar)」か「代理店(Resaler)」になります。その上位機関に「レジストリ(Registry)」があります。ベトナムのドメイン「.com.vn」や「.vn」のレジストリは情報通信省傘下のVNNICです。そして、その公認レジストラは、Mắt BãoやPA Việt Namなど数社で、VNNICのWebサイト内で紹介されています。それ以外の会社でドメイン取得業務を行っているのは全て代理店か、顧客に代わって取得代行を支援するコンサルティング会社か個人ということになるでしょう。

代理店やコンサルティング会社の場合に注意が必要なことは、まず契約内容です。Webサイトの保守やサーバー契約とセット販売していたり、名義が代理店のままになっているなどです。特に倒産した場合や、依頼先の個人と連絡がつかなくなった場合はドメインを取り戻すことが難しくなります。信頼できるレジストラと直接契約した場合でも、振込忘れ等で更新漏れになり権利消失したり、不要な契約が残ったまま無駄な課金が続いているということがないように管理する必要があるでしょう。SSL証明書を同時に契約するケースがあり、この更新が漏れた場合もWebサイトが閲覧できなくなる原因になります。

また、ドメイン取得後は「WHOIS情報」を登録することが必要です。WHOIS情報には「登録者(Organization name)」「技術連絡担当者(Tech Name)」「管理連絡担当者(Admin Name)」「請求書担当者(Billing Name)」などがあります。通常は代理店から情報を求められ代理で登録されます。ドメインの性質上、所有者情報を明確にすることが上位機関から求められるためです。そのため、社名や代表者、住所、メールアドレス変更などが発生した際は情報を更新する必要があります。

ベトナムドメインのWHOIS情報は以下で確認できます。

・WHOIS.VN

※WHOIS情報による使用権(本人)確認方法については現在上位機関で議論されているところですが、詳細判明次第、記事を更新して参ります。

ベトナムドメインの場合、ドメインの有効期限が切れて30日経過すると「凍結」期間(31日目~45日目)に移行します。この間は復旧や取り直しができません。この辺の詳細ついては関連法で定められており、サイバー犯罪の増加などのトレンドに併せて定期的に内容が変わっていっています。

例.インターネット リソースの管理と使用に関する回覧 24/2015/TT-BTTTT(ベトナム語)

■ドメイン管理不足で起こり得るトラブルは?(セキュリティ対策等)

「凍結」に関連してドメイン「廃棄」時の注意点について説明します。

コロナ禍の日本では、政府や地方自治体が国民向けの情報展開のために多くのWebサイトを開設しました。その際に取得したドメインが後に不要になり廃棄されましたが、そのドメインが悪徳業者に買われ不正利用されたことがあったことをご存知ですか?いわゆる「ドロップキャッチ」という手法です。省庁向けには元々「Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン」がありました。公的な情報をWeb上に公開する場合は、原則、政府専用ドメインである「.go.jp」を使いましょうというルールですが、コロナ禍には浸透していなかったのかもしれません。

このように、例えば「会社名.com.vn」と「会社名.vn」を取得してWebサイト用とメールアドレス用のドメインを分けて運用していたが、後者に統一することにしたので前者を廃棄したとなった場合、前者のドメインがスパム業者やアダルトサイトの運営会社に買われ悪用されることがあるということを頭に入れておくと良いと思います。大手企業などの場合は商標のように周辺ドメインを事前に全て取得して半永久的に保有しておくケースなどもあります。

それから、移管や譲渡などの手続きが発生することもあるかもしれませんが、その際も注意が必要です。移管とは管理会社(レジストラ)を変更することです。狭義の意味では業者変更時にも使われます。譲渡はドメイン売却やM&A時などに発生するでしょうか。名義情報がしっかり更新されているか確認しましょう。

当然ですが、ドメイン管理しているサイトのログイン情報(パスワード)等は外部に流出しないように注意しましょう。安易な管理手法だと乗っ取り被害に遭うリスクが高まります。以下、総務省が公開しているパスワード管理の基本は最低限しっかり守った上で社内でも厳重に管理しましょう。

・安全なパスワードの設定・管理|国民のためのサイバーセキュリティサイト(総務省)

以上、ドメインの取得代行や維持について業者任せにすることでも大きな問題はありませんが、重要なことは誰に何を任せたのか?ということは把握しておいた方が望ましいということです。

■Gmail宛のメールが届かなくなる!?ドメイン認証の方法(SPF・DKIM・DMARC)

日本のレジストラの場合、各社UIに優れたコントロールパネルを提供し、詳しくないユーザーでも比較的分かりやすく設定できることがありますが、ベトナムのレジストラや、メールサーバーにGoogle WorkspaceやMicrosoft 365などを利用している場合、設定が難しい場合があります。自社の契約先で、どこまでサポートしてもらえるかも確認しておくと良いでしょう。

日本のレジストラの場合、各社UIに優れたコントロールパネルを提供し、詳しくないユーザーでも比較的分かりやすく設定できることがありますが、ベトナムのレジストラや、メールサーバーにGoogle WorkspaceやMicrosoft 365などを利用している場合、設定が難しい場合があります。自社の契約先で、どこまでサポートしてもらえるかも確認しておくと良いでしょう。

2024年1月、日本の某高校の出願システムでGmail利用者に案内メールが届かないという事象が発生しました。時を同じくしてGoogleから以下のガイドラインが公表されましたが、これが原因でないかと言われていました。

・メール送信者のガイドライン|Google Workspace 管理者 ヘルプ

送信者は上記のガイドラインを守らない場合、Gmail宛のメールが不達になる可能性があるという内容が書かれています。ガイドラインの要点としては以下の3点について書かれています。主な目的は大量スパム配信などを防止するためです。

- SPF(Sender Policy Framework)

メール送信元のIPアドレスが、ドメイン所有者によって許可されているかどうかを確認し、送信元以外から送られたなりすましメールを排除するための仕組み。

- DKIM(DomainKeys Identified Mail)

メールに電子署名を付与し、メールが改ざんされていないかを確認する仕組み。

- DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)

上記SPF/DKIMで引っかかった受信メールに対してどのように処理するかというポリシー(監視のみ、隔離、受信拒否)を決定する仕組み。

これらの設定はDNS側で行います。日本の管理会社は分かりやすいUIを提供していて自社で更新することも簡単かもしれませんが、ベトナムの管理会社が提供する管理画面はベトナム語ですし、UIが対応していないケースがほとんどです。自社で行うのが難しい場合は管理会社に依頼することになると思いますが、そのやり取りもベトナム語になるのでスタッフを介したとしてもなかなか面倒ですね。今後もサイバー犯罪の増加等に併せて、またはその他の理由でこうした新しいルールや制限が逐次出てくる可能性がありますが、本業に専念しながらこれらの最新情報を追い続けるのはなかなか難しいことかもしれません。

■サブドメインとサブディレクトリ

例として、貴社のコーポレートサイトのURLが以下だったとします。

https://example.com

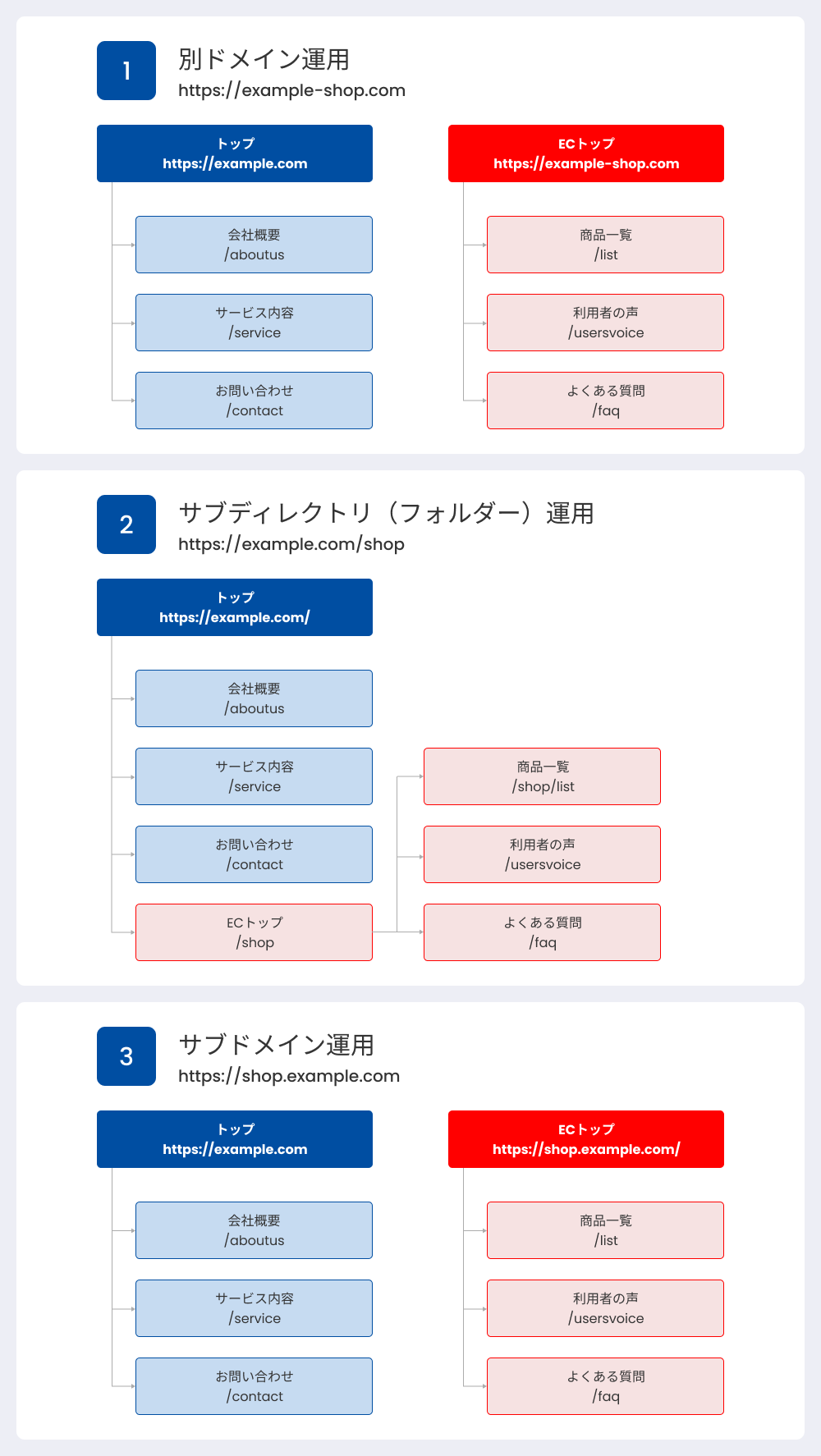

例えば、ECサイトを追加で構築しようとなった際、そのURLについては以下のパターンが考えられます。どのパターンにしても問題なくECサイトを開設・公開できますが、どのようにするのがベターでしょうか?

- 別ドメイン運用

https://example-shop.com

- サブディレクトリ(フォルダー)運用

https://example.com/shop

- サブドメイン運用

https://shop.example.com

「recruit」の場合や「tokyo」「vn」といったように地域や言語別のケースなどケースバイケースであると思いますが、結論から言えば、3.の「サブドメイン運用」をオススメします。

この場合ですと、まず、1については別に新規ドメインを取得しなければならず、費用や管理面で大変そうです。また、コーポレートサイトとの関連性がないので、同じ企業が運営していることを証明することが難しくなるため選ばれにくいです。

そうなると実質2と3の比較になります。2については、コーポレートサイトのデータが格納されているフォルダ内に入れ子構造で「shop」というフォルダを作成して、その中にECサイトを構築する方法が一般的です。ECサイトは通常、何かしらのシステムを用いて構築する可能性があるのと、コーポレートサイト側で使用しているニュースやブログとは別で管理するDB(データベース)が使われることがあるため、Webサイトデータの管理上で事故防止やセキュリティ面も含めて入れ子構造は避けたいところです。この3択の中では最も簡易に領域を作ることができますが、Google Analyticsなどでアクセス解析をする際もドメインで切り分けることができないため、別途設定に注意する必要があります。

3については、SEOの観点で言えば別ドメイン扱いとなりますが、通常は無償で追加できます。ただし、SSL証明書を発行する際は、管理会社によって月額費用が別途有償になることがあります。コーポレートサイトのデータが格納されているフォルダと並列の領域に「shop」というフォルダを作成して、その中にECサイトを構築する方法が一般的です。2とは異なり、「example.com」という運営母体の中で、コーポレートサイトとECサイトをそれぞれ独立して存在させることができます。マルチドメインとして同一サーバーで運営することもできますし、全く別のサーバーに構築してリスク分散させることも可能です。利用者からは同じブランドだと認識されて信頼性が増しますし、Webサイトの運営管理上でも管理しやすくなります。

最後になりますが、在越日系企業様も含めグローバルに展開する企業では社内にドメイン命名規則ポリシーのようなものがあっても良いかもしれません。例えば、日系不動産がベトナムに進出してコーポレートサイトとサービスサイトを作ることにした。その後、事業が伸長し、中国(上海)にも進出することになった。その後、さらに北京にも事業進出することになったが上海とはサイトを切り分けたい——というケースなどです。事前のタイミングで包括的に考えることはなかなか難しいと思いますが、ドメイン名にもある程度のブランドルール(ポリシー)があった方が良い場合もあるでしょう。また、サブディレクトリ運用とサブドメイン運用とでSEO上はどちらが有利なのか?という議論が昔からありますが、ほぼ変わらないという見解が一般的です。

結論、自社内で決定するか業者と相談して決定するのが良いと思いますが、当社であればこの場合は3のサブドメイン運用を提案させて頂きます。

以上、Webサイトやメールアドレスを運用する際に必要となるドメインについてのお話でした。当社では、上記のような煩雑な管理をお客様に代わって代行し、お客様の社内Web担当者のように必要に応じて報告や質問をしたりしながら、ドメイン運用をサポートするサービスを提供しております。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

【執筆者】VIETRY_ベトナム国内事業部

Power to your Website

ベトナム国内事業部は、日本国内で8,000サイト以上を手掛けた親会社のノウハウを活かし、お客様の事業戦略や市場の特性を深く理解したWebサイト制作を提供しています。各業界や市場動向、競合分析を踏まえ、お客様の想いを形にするWebサイトを提案します。 さらに、SEO対策やアクセス解析を通じて制作後の運用をサポートし、企業のブランディング強化と目標達成を支援します。